Antonio Canova

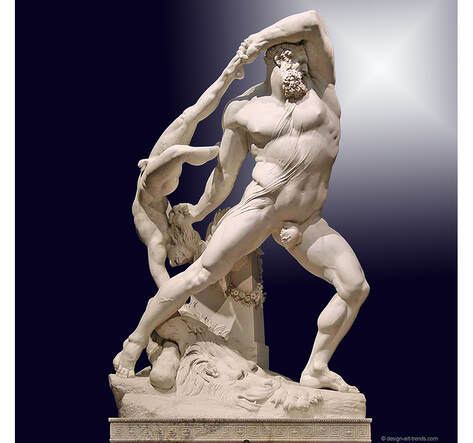

Ercole e Lica, marmo bianco, 1795-1815

Roma, Galleria Nazionale d'Arte Moderna.

Il semidio greco Ercole aveva nemici importanti. Fra questi, uno dei più pericolosi era in casa e lo fu involontariamente: sua moglie Deianira che, consumata dalla gelosia per la principessa Iole, utilizzò il giovane Lica per quello che credeva un incantesimo d’amore. Gli fece consegnare infatti la tunica intrisa del sangue del centauro Nesso, in realtà un potente veleno: la veste sprigionò il suo liquido mortale, facendo impazzire dal dolore Eracle, che scaglio in aria il povero Lica.

Antonio Canova, che realizzò questa scultura su commissione di Onorato Gaetani dei Principi d’Aragona, impiegò vent’anni per ultimarla, fra interruzioni e riprese dovute alle complesse vicende politiche del Regno di Napoli, occupato dalle armate di Napoleone.

Nel 1800 l’opera venne acquistata dal banchiere romano Giovanni Raimondo Torlonia. Completata nel 1815, venne collocata in un’esedra del palazzo dei Torlonia, illuminata da una luce zenitale.

Il gruppo scultoreo ebbe un immediato successo, ma in seguito è stato ridimensionato dalla critica, che vi ha ravvisato dei tratti accademici, senza una partecipazione emotiva. Insomma, un compitino ben fatto. Sarà, ma a noi piace: Canova qui dispiega tutta la sua abilità nella composizione geometrica delle figure, con l’arco armonico che fotografa la tensione e il movimento delle due figure, colte come in un’istantanea: il momento in cui Eracle afferra Lica per scagliarlo via. Una fotografia che ferma il tempo, il gioco di forze opposte, l’ira del dio e la disperata resistenza di Lica.

I muscoli di Ercole sono coperti da un sottilissimo velo, un pezzo di virtuosismo stilistico dello scultore.

Il gesso originale del Canova è conservato al Museo Gypsotheca di Possagno.

Milano, 8 novembre 2020

Ercole e Lica, marmo bianco, 1795-1815

Roma, Galleria Nazionale d'Arte Moderna.

Il semidio greco Ercole aveva nemici importanti. Fra questi, uno dei più pericolosi era in casa e lo fu involontariamente: sua moglie Deianira che, consumata dalla gelosia per la principessa Iole, utilizzò il giovane Lica per quello che credeva un incantesimo d’amore. Gli fece consegnare infatti la tunica intrisa del sangue del centauro Nesso, in realtà un potente veleno: la veste sprigionò il suo liquido mortale, facendo impazzire dal dolore Eracle, che scaglio in aria il povero Lica.

Antonio Canova, che realizzò questa scultura su commissione di Onorato Gaetani dei Principi d’Aragona, impiegò vent’anni per ultimarla, fra interruzioni e riprese dovute alle complesse vicende politiche del Regno di Napoli, occupato dalle armate di Napoleone.

Nel 1800 l’opera venne acquistata dal banchiere romano Giovanni Raimondo Torlonia. Completata nel 1815, venne collocata in un’esedra del palazzo dei Torlonia, illuminata da una luce zenitale.

Il gruppo scultoreo ebbe un immediato successo, ma in seguito è stato ridimensionato dalla critica, che vi ha ravvisato dei tratti accademici, senza una partecipazione emotiva. Insomma, un compitino ben fatto. Sarà, ma a noi piace: Canova qui dispiega tutta la sua abilità nella composizione geometrica delle figure, con l’arco armonico che fotografa la tensione e il movimento delle due figure, colte come in un’istantanea: il momento in cui Eracle afferra Lica per scagliarlo via. Una fotografia che ferma il tempo, il gioco di forze opposte, l’ira del dio e la disperata resistenza di Lica.

I muscoli di Ercole sono coperti da un sottilissimo velo, un pezzo di virtuosismo stilistico dello scultore.

Il gesso originale del Canova è conservato al Museo Gypsotheca di Possagno.

Milano, 8 novembre 2020